Now Loading...

腕時計の世界には誰もが知る有名ブランドから知る人ぞ知る玄人好みのブランドまで、様々なブランドが存在します。

これらブランドは製品やコンセプトは違えど、実は同一グループ傘下だった…ということが少なくありません。競争が激化している現代社会において、巨大資本グループをバックに経営することは、ブランドにとってもグループ側にとってもビジネスとしてのメリットが大きいためです。

例えばオメガ、パネライ、カルティエ、IWC。

いずれも有名ブランドですが、実はいずれも単独経営ではなく、大手資本グループ傘下で時計製造を続けています。

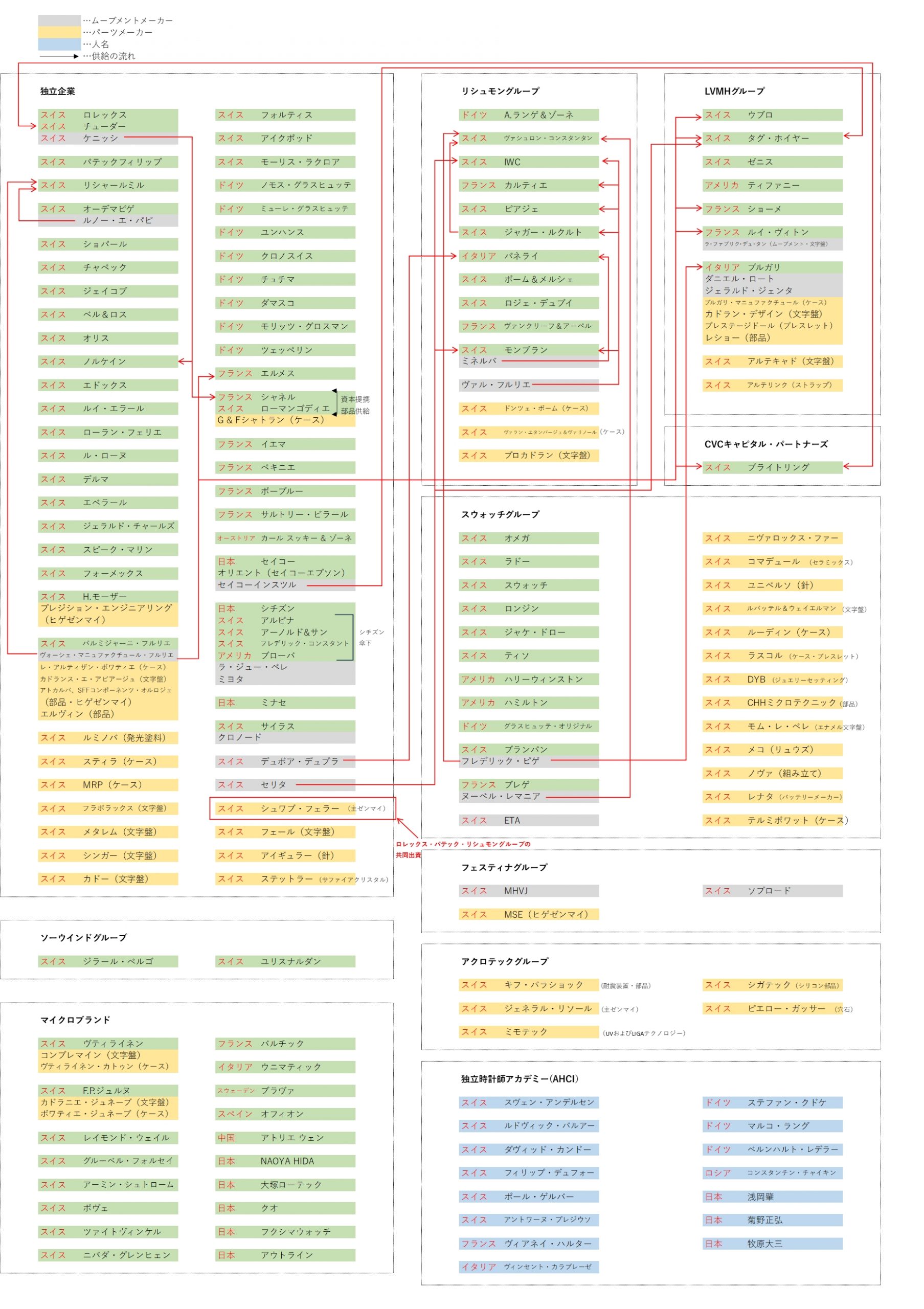

そこでこの記事では、腕時計ブランド業界相関図を作成してみました!

2025年の最新版となっており、気になるパテックフィリップやLVMH×ティファニー、あるいはケリンググループの時計事業売却の動向なども掲載しております。

どのブランドがどのグループに属しているのか。この機会に是非把握してみて下さいね。

目次

2025年現在における時計業界の相関図は上の通りです。

3大グループと独立系ブランドによる二極構造は、依然から変わっていません。

スウォッチ、リシュモン、LVMHの大手3グループが市場の中核を握り、それぞれオメガ、カルティエ、ウブロといった名だたるブランドを擁しています。

一方、ロレックス、パテックフィリップ、オーデマピゲ、リシャールミルの4社は、グループに属さない独立系ながら、世界的に圧倒的な売上高と影響力を誇っています。

他の独立系ブランドは規模こそ大きくないものの、高い技術力や個性的なデザインで支持を集めており、H.モーザーやノルケインなどがその好例です。

画像引用:H.モーザー公式サイト

さらに、近年はオンライン直販やクラウドファンディングを活用するマイクロブランドの台頭が顕著。

独立時計師が手がけるアートのようなタイムピースも、SNSの影響によって注目を浴びる機会が多く、業界の構図は多様性を増しているといえるでしょう。

現在、時計業界を大きく動かしている3大グループといえば、スウォッチ、リシュモン、そしてLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)の3つです。

この中で、時計ブランドをグループとしてまとめる動きを最初に始めたのはスウォッチで、1970年代のクォーツショックによってスイスの機械式時計産業が衰退する中、複数のブランドを統合して経営の立て直しを図りました。

その後、1983年にはムーブメントメーカーのETAや他の時計ブランドも合流し、現在の巨大グループの土台が築かれました。

正式にスウォッチグループと呼ばれるようになったのは1998年です。

グループ化というと、買収という言葉からネガティブな印象を受けがちですが、実際には資金面での安定や開発体制の強化につながり、多くのブランドにとってはプラスになっているはずです。

高級時計の製造には広告費や研究開発費など、莫大なコストがかかるため、グループの支援は大きな後ろ盾になります。

スウォッチグループには、オメガ、ブレゲ、ブランパンなどの有名ブランドに加え、ムーブメントの供給を担うETAが含まれている点も見逃せません。

グループ内ではブランドごとに明確なコンセプトが設定されており、効率的なブランディングとコスト管理で独自のビジネスモデルを築き上げました。

そんなスウォッチグループの成功を見て、他の大手資本も時計業界に本格参入を図ります。

宝飾品に強いリシュモンは、カルティエやピアジェを中心に、IWC、パネライ、ランゲ&ゾーネなどの実力派ブランドを次々と傘下に収めました。

さらに、ファッション業界を代表するLVMHも、タグホイヤー、ウブロ、ブルガリなどを取り込み、独自のセンスと影響力で急成長を遂げます。

こうして、時計業界は3つの巨大グループによる「三つ巴」の構図が出来上がり、現在に至っているのです。

近年も、スウォッチグループによるハリーウィンストンの買収(2013年)、LVMHグループによるティファニーの買収(2020~2021年)など大型の再編劇が続いており、勢力図は今後も塗り替えられていくことが予想されます。

いち早くグループとして勢力を強めたのはスウォッチですが、2000年以降に勢いを増したのはリシュモンとLVMHでした。

| グループ別 売上高 | 2023年度売上高(単位:億ユーロ) |

|---|---|

| スウォッチ | 83.2 |

| リシュモン | 199.5 |

| LVMH | 862 |

| ケリング | 196 |

こちらは、2023年度の売上高をユーロで表したものです。

リシュモンとLVMHは、宝飾事業やファッション事業も盛んなため一概に「時計」だけではくくれませんが、業界内でのそれぞれの勢いをご覧いただけるでしょう。

参考までにケリングと比較すると、それぞれの規模感も把握できるかと思います。

ケリングとは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、ウォッチなどのラグジュアリーブランドを擁するグローバル企業で、主なブランドにはグッチ、サンローラン、ボッテガ・ヴェネタなどがあります。

まず圧倒的な売上規模を誇るのが、フランス・パリに本拠を置くLVMHグループです。

時計ブランドとしてはゼニス、ウブロ、タグホイヤー、ブルガリなどがあり、いずれも世界的に知名度の高いブランドばかりです。

さらに、ルイ・ヴィトン、ディオール、フェンディ、モエ・ヘネシーなど、時計以外の有名ブランドも多数含まれており、買収によって規模を急拡大させてきました。

近年はスマートウォッチ分野にも注力しており、タグホイヤーやウブロから高級ウェアラブル端末を次々と展開。

今後はAppleほどではないにせよ、主力商品の1つに成長する可能性もあるでしょう。

先のコロナ禍で高級ブランド市場全体が打撃を受けた中でもLVMHグループは回復が早く、2022年の売上高は約792億ユーロ、2023年は約862億ユーロと過去最高を記録しました。

スイスを拠点とするリシュモングループには、ヴァシュロン・コンスタンタン、ランゲ&ゾーネ、カルティエ、パネライ、IIWC、ピアジェ、ジャガー・ルクルトなど、伝統と人気を兼ね備えた時計ブランドが多数所属しています。

売上ではLVMHグループに及ばないものの、LVMHグループがファッションやバッグなども手がけているのに対し、リシュモングループは時計とジュエリーに特化しているのが特徴です。

特に高級機械式時計の分野では、リシュモングループの影響力は非常に大きく、コロナ禍でも安定した業績を保ちました。

また、業界最大級の展示会「Watches and Wonders」を主催したり、グループ内の保証制度を拡充したりと、時計業界全体をリードする存在でもあります。

スウォッチはスイス最大の時計グループであり、オメガ、ブレゲ、ブランパンなどの高級ブランドから、カジュアルラインのスウォッチまで、幅広い価格帯のブランドを抱えています。

一時は他グループに押されていた時期もありましたが、世界最大のムーブメントメーカーとして知られるETAを傘下に持っているのが大きな強みです。

スウォッチグループは近年、他社へのムーブメント供給を制限し、自社ブランドの競争力強化に注力しています。

さらに、オンライン販売(eコマース)にもいち早く対応したグループとして、今後の成長にも注目が集まるところですが、2023年の売上高は前年比5.2%増の約83.2億ユーロを記録しています。

画像引用:スウォッチグループ公式サイト

スウォッチグループにおける最大の強みは、ETAやニヴァロックス・ファーなど主要なサプライヤーを傘下に収め、垂直統合された生産体制を築いている点です。

グループ内ブランドには、マスタークロノメーター規格をクリアするオメガや、トゥールビヨンやミニッツリピーターなど高度な複雑機構を得意とするブレゲ、古典的時計美を継承するブランパンなどが並びます。

これらは革新的な技術を積極的に採用しながらも、オメガでは大規模な生産効率のノウハウを活かし、ブレゲやブランパンでは伝統的な製法と丁寧な手仕上げによって、それぞれのブランドらしい高品質を実現。

また、価格帯ごとのブランド配置も巧みで、エントリーモデルからハイエンドまで、高級時計の魅力を体系的に伝える存在として、スウォッチグループは確かな地位を築いています。

画像引用:リシュモン公式サイト

リシュモングループの強みは、時計愛好家を唸らせる老舗マニュファクチュールが数多くそろう点です。

ヴァシュロン・コンスタンタン、ランゲ&ゾーネ、カルティエ、ジャガー・ルクルト、IWCなど、いずれも高度な自社製ムーブメントを有し、トゥールビヨンや永久カレンダーといった複雑機構の分野でも持ち味を発揮します。

中でもジャガー・ルクルトは、業界の「技術的な屋台骨」ともいえる存在で、他社にムーブメントを供給してきた実績も豊富。

また、リシュモンはWatches and Wondersを通じて時計文化の発信を担うなど、業界そのものをリードする存在でもあります。

製品の芸術性、技術力、顧客への対応まで含め、「伝統と革新が息づく名門集団」と呼ぶにふさわしいグループです。

画像引用:LVMH公式サイト

LVMHグループの時計部門は、個性と革新性を武器に現代の時計ファンを魅了するブランドを数多く擁しています。

ゼニスはエル・プリメロに代表される高振動クロノグラフの名門として、今なお精度と実用性を追求し続けています。

ウブロはセラミックやサファイアなどの革新的素材を駆使し、スケルトン構造やビッグケースを打ち出すことで独自の存在感を確立。

タグホイヤーは自社製クロノグラフのホイヤー02を軸に、スポーツと精密計時の伝統を継承しています。

さらに、ブルガリは世界最薄の自動巻きトゥールビヨンなどで次々と新記録を打ち立て、デザイン性と技術力の両立という難題に果敢に挑んでいます。

それぞれのブランドが明確な哲学を持ち、絶えず革新と挑戦を続ける点こそが、LVMHの真の強みといえるでしょう。

独立企業とは、大手グループの傘下に入らず資本や経営の独立性を保ちながら、自社の判断で時計づくりを行うブランドのことです。

中でもロレックス、パテックフィリップ、オーデマピゲの3社は、いずれも長い歴史と圧倒的な信頼性を背景に、世界的な影響力と売上規模を誇る「巨大な独立系」として知られています。

自社一貫製造による品質管理、堅実なモデル展開、ブランド価値の維持を徹底する姿勢は他の追随を許しません。

さらに、異色の独立系として近年注目を浴びているのがリシャール・ミルです。

年間生産数は約5,000本と限られるものの、超高価格帯に特化した製品構成により、売上規模では他の大手独立企業を脅かすほどです。

軽量素材、革新的なデザイン、モータースポーツや芸術とのコラボレーションなど、現代的ラグジュアリーを体現するブランドとして、頂点を築いたブランドといえるでしょう。

これら大手とは別に、F.P.ジュルヌやグルーベル・フォルセイなど、少量生産で芸術性や機構美を追求する独立企業も数多くあります。

そんな小規模ながらもこだわりに満ちたメゾンは、マイクロブランドと呼ばれることもあり、その優れた才能に魅了される時計愛好家は、国内外を問わず後を絶ちません。

さらに近年では、ノルケインやベル&ロスなど、革新性やコストパフォーマンスに秀でた新興ブランドの活躍もめざましく、独立系の世界は一層の広がりを見せています。

独立系ブランドの中で「大御所」と呼べるのは、パテックフィリップとオーデマピゲの2社を差し置いて他にありません。

どちらも設計から製造までを自社で一貫して行い、ヴァシュロン・コンスタンタンとともに世界3大時計の一角を担っています。

また、世界5大時計にまで広げると、ブレゲやランゲ&ゾーネも加わり、これらは高級機械式時計の最高峰としてよく語られる存在です。

一方、ロレックスは世界3大時計にも5大時計にも含まれないものの、精度、実用性、資産価値の面で圧倒的な人気を誇り、オメガと並んで世界中で愛され続ける存在となっています。

さらに堅牢で使いやすく、機能美と信頼性にも長けたロレックスは、芸術性を重んじる3大時計とは違うベクトルで、時計業界における「準大御所」的な存在といえるでしょう。

近年、独立資本で運営される新興ブランドや中堅ブランドにも、時計ファンの熱い視線が注がれています。

この項目では、自社ムーブメントの開発や個性あるデザインで他社との差別化を図るノルケイン、オリス、レイモンド・ウェイルの3ブランドに注目。

それぞれの魅力を深掘りして解説します。

画像引用:ノルケイン公式サイト

ノルケインは2018年にスイス・ビール/ビエンヌで創業した、新進気鋭の独立系ブランドです。

創業者のベン・カッファー氏は、家族経営による独立体制を誇りとしながら、かつてブライトリングで培った経験を活かして既存の枠にとらわれない時計づくりを展開しています。

注目すべきは、ムーブメントメーカーのケニッシと提携し、ノルケイン専用に設計された高性能ムーブメントを採用している点です。

C.O.S.C.認定クロノメーターの高精度と高耐磁性、約70時間のパワーリザーブを実現するなど、実用性の高さが魅力です。

デザインは「冒険」をキーワードに、登山や海洋を想起させるタフなスタイルが中心。

スイス製の高品質と高コストパフォーマンスを両立させた次世代を担うブランドとして、今後の展開からも目が離せそうにありません。

画像引用:オリス公式サイト

オリスは1904年にスイス・ヘルシュタインで創業した独立系時計ブランドで、100年を超える歴史を誇りながら今日まで一度も大手グループに属することなく、自社の哲学に基づいた時計づくりを続けてきました。

そんなオリスにおける近年最大のトピックといえば、実用性と革新性を両立した自社ムーブメントのCalibre 400を開発したことでしょう。

このムーブメントは、高精度、高耐磁性、120時間のロングパワーリザーブを備えるほか、10年保証という長期的なサポート体制でも注目を集めています。

展開するコレクションは、本格ダイバーズとして300m防水やセラミックベゼルを備えたアクイスや、1938年に誕生したパイロットウォッチの意匠を現代に継承するビッグクラウンなど、それぞれに明確なコンセプトを持っているのが特徴。

どれも高品質ながら価格は良心的で、独立系ならではの誠実さが感じられるブランドとして、世界中の時計愛好家を魅了し続けています。

画像引用:レイモンド・ウェイル公式サイト

レイモンド・ウェイルは1976年にスイス・ジュネーブで創業した、家族経営の独立系ブランドです。

当初からクラシカルで上品なデザインを大切にしてきたブランドで、現在は創業者の孫が経営を引き継いでいます。

音楽からインスピレーションを受けたモデルが多く、マエストロやタンゴなど、シリーズ名にもその思想が反映されているのが特徴。

近年では、自社設計ムーブメントのCalibre RW1212を搭載したモデルも展開し、技術面でも独自の進化を見せています。

高級感あふれるデザインと良心的価格を実現し、手が届く本格派スイス時計として、エントリー層を中心にジワジワと注目度を高めています。

独立時計師アカデミー(AHCI=Académie Horlogère des Créateurs Indépendants)は、1985年にスイス・バーゼルで設立された、世界中の独立時計師たちが集う団体です。

大手ブランドに属さず、自らの技術と哲学に基づいて時計づくりを行う職人たちの国際的なネットワークとして知られています。

会員はいずれも厳格な審査を経て認定された腕利きばかりで、ムーブメントの設計や装飾、組み立てなど製作工程の多くを自らの手で行いながら、少量生産で極めて完成度の高い時計を生み出しているのが特徴です。

代表的なメンバーには、フィリップ・デュフォー、ステファン・クドケ、コンスタンチン・チャイキンなどが名を連ねており、いずれも独創性と芸術性の高さで世界的な評価を受けています。

近年ではSNSや国際展示会を通じて知名度が高まり、量産時計とは一線を画す本物のクラフツマンシップに各方面から熱い視線が注がれています。

時計ブランドとしての価値は、単一の要素ではなく、さまざまな観点から総合的に評価されるものです。

本記事では、一般的に高級時計の価値を語るうえで特に重視される以下の4つの要素を基準に、ブランドごとの評価を実施いたしました。

これらの指標に基づき、GINZA RASINの時計玄人のスタッフが独自に格付けし、各項目ごとに3ブランドを選出しました。

スタッフの所見・コメントも掲載し、専門家視点から見たブランドの魅力や強みを解説していますので、どのブランドがどのような価値を持つのか、その背景と共にぜひご覧ください。

時計業界には、長い歴史と受け継がれる伝統によって、他社とは一線を画す「格」を備えたブランドがあります。

この項目では、創業の背景や業界への貢献度といった観点から、格式の高さで語られる代表的な3ブランドを厳選。

パテックフィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタン、ブランパンの系譜をたどりながら、その本質に迫ります。

1839年にスイス・ジュネーブで創業したパテックフィリップは、現存する独立系ブランドの中でも最高峰に位置づけられる名門です。

永久カレンダーやスプリットセコンド・クロノグラフ、ミニッツリピーターなど、超複雑機構の分野で数々の傑作を世に送り出してきました。

デザインからムーブメントの製造に至るまで、ほぼすべてを自社で一貫して行う、スイス時計界でも希少な存在です。

代表作には、ドレスウォッチの王道として名高いカラトラバや、ラグジュアリースポーツの名作と呼ばれるノーチラスがあり、いずれも時計ファンの憧れとして君臨しています。

創業以来、家族経営を貫いている点も見逃せない特徴であり、その揺るぎない製品哲学が時計業界における確固たる地位を支えています。

1755年にスイス・ジュネーブで創業したヴァシュロン・コンスタンタンは、現存する時計ブランドの中でブランパン、ファーブル・ルーバ、ジャケ・ドローに次いで4番目に長い歴史を誇っています。

創業以来一度も操業を止めることなく時計製造を続けており、歴代の王侯貴族や文化人に愛されてきた華麗なる実績も同ブランドの魅力といえるでしょう。

グランド・コンプリケーションから手彫り装飾の工芸技術に至るまで、技術と芸術性を高度に融合させた時計づくりを得意としています。

オーヴァーシーズは、パテックフィリップのノーチラスやオーデマピゲのロイヤルオークと並んで雲上時計の1つに数えられる人気コレクションです。

現在はリシュモングループの傘下にありながらも、長年培ってきた職人技と製造体制を堅持し、伝統と革新の調和を見事に体現しています。

1735年にスイス・ヴィルレで創業したブランパンは、現存する世界最古の時計ブランドです。

創業時より機械式時計の製造に専念し続け、クォーツショックの時代にも機械式一筋を貫いた姿勢は、今なお多くの時計愛好家に支持されています。

1953年に発表されたフィフティファゾムスは、世界初の本格ダイバーズウォッチとして知られ、今日のダイバーズモデルの礎を築きました。

また、トゥールビヨンやカルーセル、パーペチュアルカレンダーといった複雑機構にも積極的に取り組み、技術力の高さを示しています。

スウォッチグループの傘下となっている現在も、自社の理念を貫き、伝統的な製造様式と職人の技を継承し続けています。

腕時計は単なる実用品や装飾品にとどまらず、資産価値という観点からも注目を集めています。

この項目では、中古市場におけるリセールバリューや希少価値といった観点から、資産性に優れた3つのブランドを厳選。

ロレックス、パテックフィリップ、オーデマピゲがなぜ高く評価されるのか、その価値の本質をひも解いていきます。

ロレックスは、高級時計の中でも突出したリセールバリューを誇り、中古市場における流通量の多さと需要の安定性でも他のブランドを圧倒しています。

中でも、デイトナとGMTマスターIIは異常なまでの人気ぶりで、定価の2倍やそれ以上の価格で取引されることも珍しくありません。

正規店での購入制限や供給数の調整といったブランド戦略も、プレミアム感の創出と資産価値の維持に大きく寄与しています。

加えて、廃盤やモデルチェンジのタイミングでは価格が急騰することもあり、中長期的な投資対象としても注目度が高まっています。

堅牢なつくりと高いブランド力を備えたロレックスは、使ってもよしコレクションしてもよしの類まれな存在です。

パテックフィリップは、オークション市場でも圧倒的な高額落札実績を誇り、資産性の面でも他の追随を許さないブランドです。

とりわけ希少なコンプリケーションモデルや限定生産のリファレンスは、年々評価が高まる一方で、市場では数千万円から億単位で取引されることもあります。

人気の現行モデルも定価を大幅に上回るプレミア価格で流通しており、安定したブランド力と巧みな販売戦略によってその価値が支えられています。

また、顧客の多くが時計を「次世代へ受け継ぐ資産」として捉えており、長期保有を前提とした購買姿勢もブランドの希少性を後押ししているといえそうです。

パテックフィリップは、芸術性と技術力を備えたハイエンドウォッチであると同時に、時計投資の頂点に立つブランドでもあります。

オーデマピゲは、1972年に発表されたロイヤルオークによって高級スポーツウォッチという新たなカテゴリーを築き、現在でも高い資産価値を維持しています。

特にステンレス製のロイヤルオークは入手困難な状況が続いており、定価を遙かに超えるプレミア価格で取引されることも少なくありません。

数量を絞った製造体制に加え、正規ルートでの販売が極めて限定的であることも、プレ値を形成する一因になっています。

また、近年は生産終了モデルや限定仕様が時計マニアの関心を集め、発売から時間が経つほど価値が上昇する傾向も見られます。

アイコニックなデザインと緻密な仕上げを兼ね備えたロイヤルオークは、実用時計であるとともに、現代の時計投資を象徴する1本といえるでしょう。

腕時計を選ぶ上で、知名度は所有する喜びや安心感を得られるかどうかを左右する重要な要素です。

この項目では、誰もがその名を知るブランド力、広告による認知の広がり、そして世代を問わず支持されてきた実績などの観点から、存在感が際立つブランドを取り上げます。

ロレックス、グランドセイコー、オメガという3つの名を通して、それぞれが築き上げてきた知名度の背景をひも解いていきましょう。

ロレックスは、世界中の誰もがその名を知っているほど圧倒的な知名度を誇る高級時計ブランドです。

テニスやゴルフなど国際的なスポーツイベントのスポンサーを務めることで、ブランドロゴを目にする機会も多く、幅広い層への認知が浸透しています。

さらに、堅牢なつくりと精度の高さからプロフェッショナルツールとしての信頼も厚く、「本物のステータス」にふさわしい象徴性を確立してきました。

モデルごとのネームバリューも非常に高く、デイトナやサブマリーナーといった名称は時計に詳しくない層にも知られているほどです。

こうした知名度は、単なる広告戦略だけではなく、これまでに積み重ねられてきた実績と信頼に裏打ちされた結果によるものといえるでしょう。

グランドセイコーは、1960年にセイコーの最上位ラインとして誕生し、長年にわたり国産高級時計の象徴として認知されてきました。

特筆すべきは、9Sメカニカル、9Rスプリングドライブ、9Fクオーツといった独自開発のムーブメント群で、いずれも精度と信頼性において高い評価を受けています。

2017年にはセイコーから独立したブランドとして再始動し、ロンドンやニューヨークをはじめとする主要都市にブティックを構えるなど、グローバル展開にも本格的に注力。

近年では、Watches and Wondersへの出展も積極的に行っており、メディア露出やコレクターからの認知度も急速に高まっています。

こうした積み重ねにより、グランドセイコーは日本国内にとどまらず、世界市場においても高級時計を語るうえで欠かせない存在として、その地位を確立しつつあります。

1848年創業のオメガは、スイスを代表する高級時計ブランドとして世界的な知名度を誇ります。

1969年、人類初の月面着陸を果たしたアポロ11号の宇宙飛行士が着用していたスピードマスターは、NASA公式採用の実績とともに唯一無二の存在感を築きました。

また、オリンピックの公式計時を長年にわたって担い、国際的なスポーツイベントを通じてその名が世界中に浸透しています。

さらに、映画007シリーズにおいてジェームズ・ボンドが着用する時計としても知られており、上質感と洗練さを想起させるブランドイメージを確立しました。

そんな輝かしい実績と巧みなプロモーション戦略によって、オメガは時計愛好家から一般層まで幅広く親しまれる、高級時計の代名詞的ブランドです。

高級時計の真価は、外観の美しさに加え、その内部に宿る製造技術にも色濃く反映されます。

この項目では、自社一貫体制へのこだわり、複雑機構の開発力、仕上げの精度といった観点から、技術力において傑出した3ブランドをピックアップ。

パテックフィリップ、ランゲ&ゾーネ、ブレゲがいかにしてその地位を築き上げたのか、技術の奥深さに目を向けていきます。

パテックフィリップは、複雑機構の分野において群を抜く技術力を誇るブランドで、グランド・コンプリケーションの製作実績でも他社を大きく引き離しています。

永久カレンダー、スプリットセコンド・クロノグラフ、ミニッツリピーターといった高度な機能を、自社設計のムーブメントに精緻に組み込んでいます。

輪列やヒゲゼンマイといった微細な部品まで自社で製造管理しており、手作業による仕上げ技術もこの上なく高水準です。

さらに、2009年春以降に製造されたすべてのムーブメントには、自社規格の「パテック フィリップ・シール」が与えられており、精度、耐久性、仕上げのすべてにおいて、極めて厳格な基準を満たすことが保証されています。

伝統と革新を融合させた高度な製造技術こそが、同社を世界最高峰の地位に押し上げている要因といえるでしょう。

ドイツ・グラスヒュッテに本拠を構えるランゲ&ゾーネは、ドイツ流の緻密な設計と妥協のない仕上げによって、世界屈指の品質を誇る高級時計ブランドです。

ムーブメントには3/4プレートやスワンネック緩急針、手彫りのテンプ受けといったディティールが盛り込まれ、見えない部分にまで伝統と美しさが宿るのが魅力。

すべてのムーブメントは一度完全に組み上げたのち、再び分解して最終仕上げを施す「二度組み」の工程を経ており、手間を惜しまない製造哲学が貫かれています。

自社開発キャリバーの設計から装飾に至るまでを一貫してドイツ国内で行うのも、同社ならではのこだわりの1つ。

クラフツマンシップと精密工学を高度な次元で融合させたランゲ&ゾーネは、スイスの名門に並ぶ技術ブランドとして世界中から厚い信頼を集めています。

ブレゲは1775年創業の老舗ブランドで、トゥールビヨンやパーペチュアルカレンダー、ミニッツリピーターといった複雑機構の発明や改良において、時計史に多大な影響を与えてきました。

創業者アブラアン・ルイ・ブレゲは「時計の発明王」と称され、彼が考案したブレゲ針やブレゲ数字、パラシュート機構は、現在も多くのブランドで継承されています。

現行モデルにも高度な技術が凝縮されており、シリコン素材を用いた脱進機やブレゲ独自の耐磁構造など、伝統と革新の両立が随所に見られます。

また、ムーブメントや文字盤には繊細なギヨーシェ装飾が施されており、これらはすべて職人による手彫りで仕上げられるなど、美術工芸としての側面も色濃く残しています。

ブレゲは、歴史的功績と現代技術を兼ね備えた希少なブランドとして、時計製造技術においても常に高い評価を受けています。

2025年現在の時計業界は、スウォッチ、リシュモン、LVMHの3大グループと、ロレックスやパテックフィリップといった独立系ブランドによる二極構造が続いています。

大手グループは資本力と開発力を武器に市場を牽引し、独立系ブランドは高い技術力と独自性で存在感を発揮。

さらに、マイクロブランドや新興ブランドの台頭、SNSや直販の普及により、業界はかつてないほどの多様性と活気に満ちあふれています。

選択肢が広がる今だからこそ、自分の感性に響く1本と出会える可能性も高まっています。

ぜひこの機会に、時を超えて受け継がれる名品との出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか。

当記事の監修者

遠藤 有隆(えんどう ゆうこう)

(一社)日本時計輸入協会認定 CWC 上級ウォッチコーディネーター取得

営業企画部 マーケティング課

好きなブランド IWC・ジャガールクルト・ランゲ&ゾーネなど

1984年生まれ、神奈川県出身。時計業界は2017年より。

デザイン系の短期大学を卒業後、23歳で大手セレクトショップに入社。約10年間、レディースの服飾雑貨の責任者として店頭接客、MDやVMD業務に従事してきました。

10年目を迎え、更なる成長を求めて高級時計店への転職を決意し、2017年にGINZA RASINに入社。店頭接客を7年経験した後、現在の営業企画部 マーケティング課へ異動。

人と話すことが好きで、スーパーポジティブな私は現在、愛用のIWCメカニカルフリーガークロノとスモールギーゼを共にしながら、店舗での経験を活かしつつ、多角的な視点で記事の監修を行っています。